Le LIFE AWOM en détails, par Work Package

Le travail réalisé dans le cadre du LIFE AWOM est divisé en différents axes de travail, nommés Work Packages, qui font référence aux subdivisions majeures du projet. L’ensemble de ces Work Packages, au nombre de 6 dans le LIFE AWOM, permettront d’atteindre l’objectif d’identification, restauration et conservation des zones humides les plus importantes pour l’espèce le long de sa route migratoire, par le biais de la restauration écologique, de la surveillance scientifique, de la formation technique et de l’action politique :

Work Package 1 – Gestion et coordination du projet LIFE

Cela concerne l’ensemble des éléments nécessaires à la bonne coordination et gestion du projet, conformément à la structure de gestion et aux mécanismes décisionnels du projet.

Que ce soit à l’échelle d’un partenaire, d’un pays ou de l’intégralité du consortium (14 partenaires), il est nécessaire d’assurer la coordination à différents niveaux. Cela facilite la prise de décisions ainsi que l’inclusion des différentes parties prenantes au projet, et permet également à l’ensemble des partenaires d’avoir le même niveau de connaissances quant à l’avancée des actions.

Work Package 2 – Réseau de sites favorables au Phragmite aquatique

L’idée est d’identifier et de publier la description d’un réseau cohérent et complet de sites de voies de migration pour le Phragmite aquatique, en utilisant les meilleures données scientifiques disponibles, afin d’orienter les efforts futurs de conservation des sites.

Cela inclut notamment :

- La création d’une base de données incluant les données liées au Phragmite aquatique, à l’échelle des pays concernés par le projet

- La modélisation de la distribution spatio-temporelle de l’espèce, dans le but de localiser les zones sur lesquelles il y a une forte probabilité de présence du Phragmite aquatique

- L’analyse de la connectivité du réseau de sites

- Des prospections en Afrique et en Europe, sur des sites identifiés comme favorables à l’espèce par les modèles créés ou d’anciennes études de géolocalisation. Le but est d’y confirmer ou infirmer la présence du Phragmite aquatique afin de combler les lacunes de connaissances

Work Package 3 – Restauration et gestion des habitats favorables au Phragmite aquatique

Cet axe de travail concerne principalment les mesures de restauration écologique qui seront mises en œuvre sur 24 sites, dont la plupart font partie du réseau Natura 2000. L’objectif est de restaurer les habitats fréquentés par le Phragmite aquatique sur ces zones humides d’intérêt. Au total, 819 hectares seront restaurés en Europe sur les haltes migratoires, et 300 hectares au Sénégal, sur une vaste zone d’hivernage.

Pour ce faire, plusieurs méthodes seront utilisées :

- Elimination d’Espèces Exotiques Envahissantes, faune ou flore

- Gestion de la végétation :

- Tonte

- Broyage

- Pâturage

- Compostage

- Plantations

- Restauration d’infrastructures liées à la gestion du cycle de l’eau

- Excavation / étrépage

- Enlèvement de débris

- Mise en place d’infrastructures “vertes”, incluant des haies le long de routes bordant les zones humides, ou encore des ganivelles

L’objectif sera aussi de mettre en place ou d’actualiser des Plans Nationaux d’Action en faveur du Phragmite aquatique en Belgique, en France, en Espagne et au Portugal, ainsi que d’actualiser le Plan International d’Action et les documents liés aux sites Natura 2000 concernés par le projet.

Enfin, d’autres formes de désignation de sites seront promues dans les pays européens concernés par le projet. La restauration des habitats y sera intensifiée par le biais de documents de programmation nationale des États membres dans le cadre de la Politique agricole commune.

Work Package 4 – Communication et sensibilisation

Pour tout projet, notamment de cette envergure, il est essentiel de sensibiliser le grand public, d’aller à la rencontre des acteurs et décideurs locaux. Cela inclut une activité régulière et fréquente sur internet et les réseaux sociaux, la mise en place d’expositions, ou encore de panneaux explicatifs. D’autres publics seront visés, comme les scolaires, les entreprises ou bien les agriculteurs.

Il est également important de partager les expériences entre partenaires du projet et avec d’autres projets et processus, notamment le projet LIFE4AquaticWarbler, similaire au LIFE AWOM mais centré sur les aires de reproduction de l’espèce, qui peut être considéré comme le projet “jumeau” du LIFE AWOM.

Work Package 5 – Suivi et évaluation

Pour toute opération ou étude mise en place, son suivi et son évaluation sont primordiales pour pouvoir attester de la réussite du projet. L’objectif est ainsi d’améliorer les méthodes d’évaluation de l’étendue et de la qualité des habitats, mais aussi de caractériser l’importance des haltes migratoires et des zones d’hivernage pour le Phragmite aquatique, notamment suite aux travaux de restauration écologique, tout en suivant les populations à l’échelle de la route migratoire.

L’ensemble des actions proposées à l’échelle internationale permet notamment d’évaluer le succès des travaux de restauration écologique, dans la mesure où les différents paramètres sont mesurés avant et après travaux. Ces actions découlent d’une transposition du Plan National d’Action français, au sein duquel plusieurs méthodologies de suivi et d’évaluation sont déjà proposées :

- Disponibilité d’habitats

La cartographie des habitats favorables au Phragmite aquatique (zones humides, plus d’informations sur l’onglet dédié), en particulier sur les sites concernés par la restauration écologique, fournira des données sur l’adéquation de l’habitat pour l’espèce, sur chaque site.

- Disponibilité de nourriture

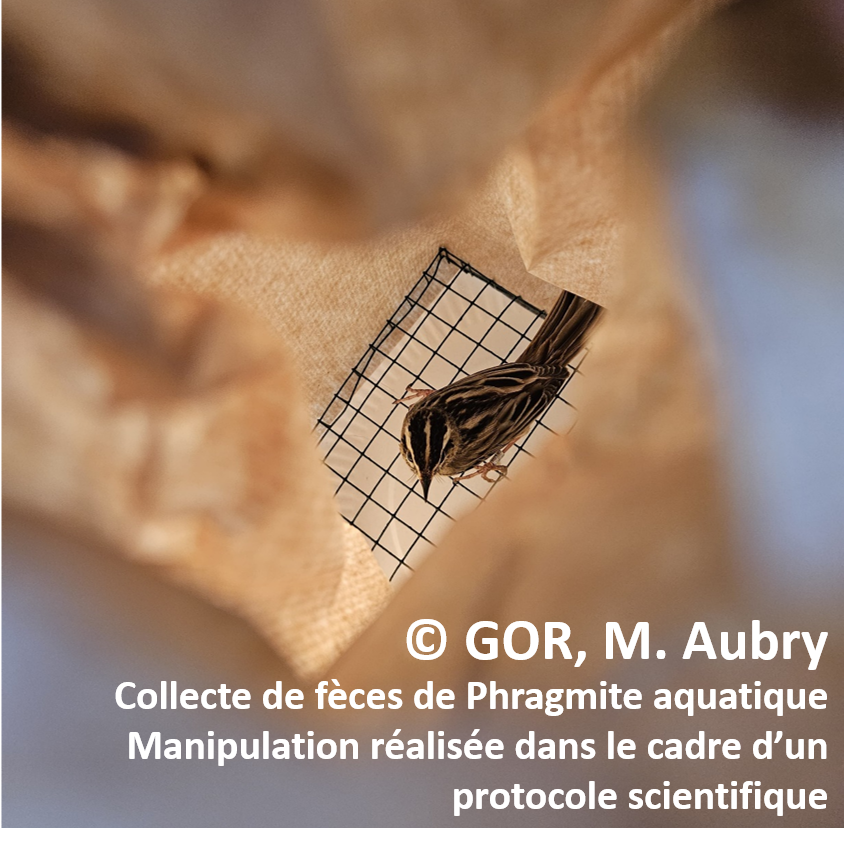

L’adéquation d’une zone humide aux exigences du Phragmite aquatique est étroitement liée à la disponibilité alimentaire. Il faut que l’oiseau, insectivore, puisse y trouver de quoi se nourrir en quantité, le but étant de reconstituer ses réserves de graisses avant de continuer sa migration. En collectant puis analysant les fèces (fientes) de Phragmite aquatique, il est possible d’identifier l’ADN des espèces consommées par l’oiseau. Une fois ses proies préférentielles déterminées, il est alors possible de les échantillonner sur les haltes migratoires, afin d’en évaluer la disponibilité alimentaire.

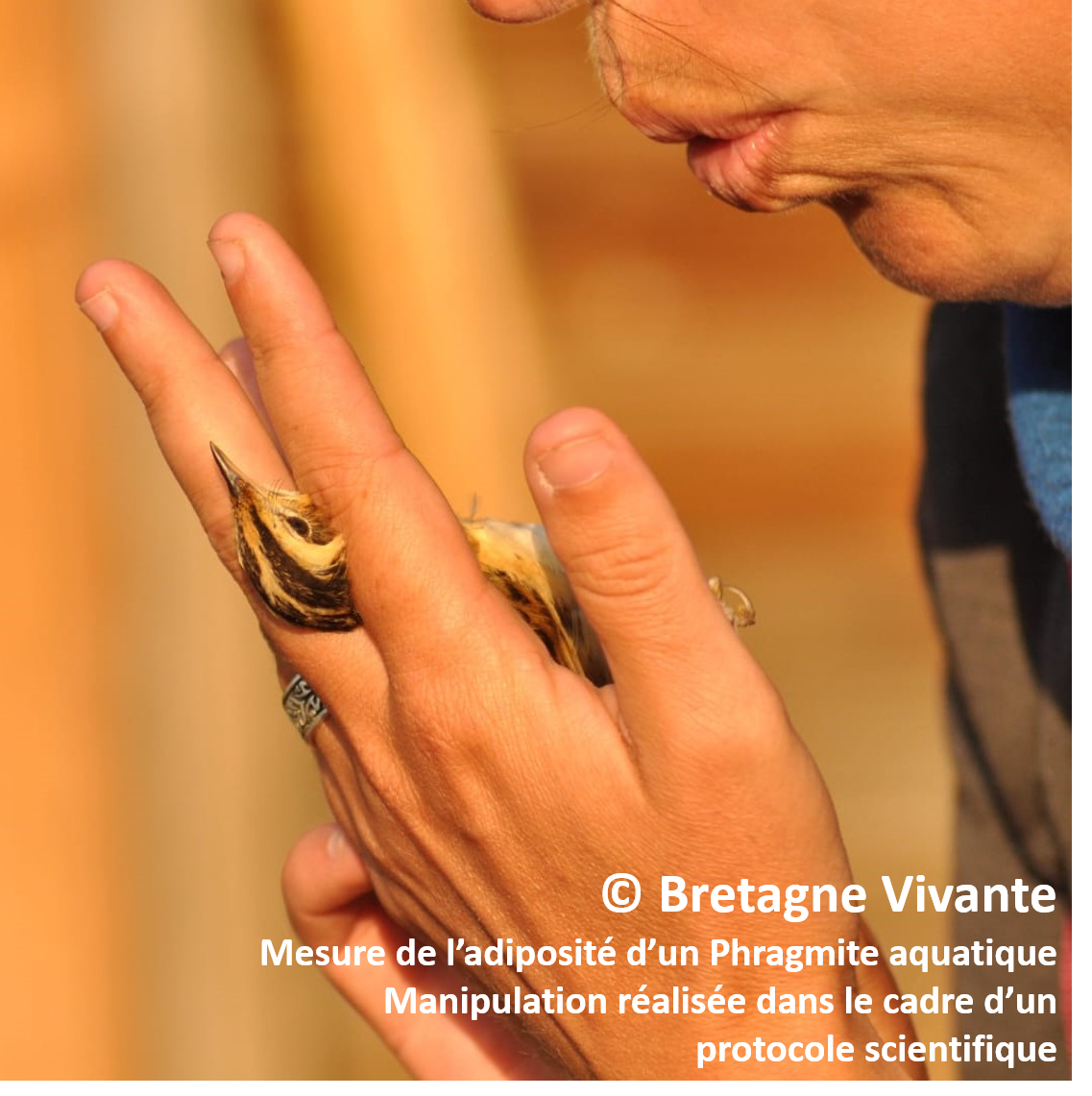

- Calculs liés aux réserves de graisses

En se basant sur quelques paramètres biométriques mesurés sur l’oiseau, il est possible de mesurer ses réserves de graisses, et de les comparer. Si un oiseau est capturé plusieurs fois sur une même halte migratoire sur une même période, on peut comparer les mesures effectuées lors de chaque capture afin d’évaluer la qualité d’une halte migratoire, en partant du principe que l’oiseau grossit si la nourriture est abondante sur un site.

Cette méthode est cependant limitée par le nombre de captures et recaptures des individus.

- Télémétrie

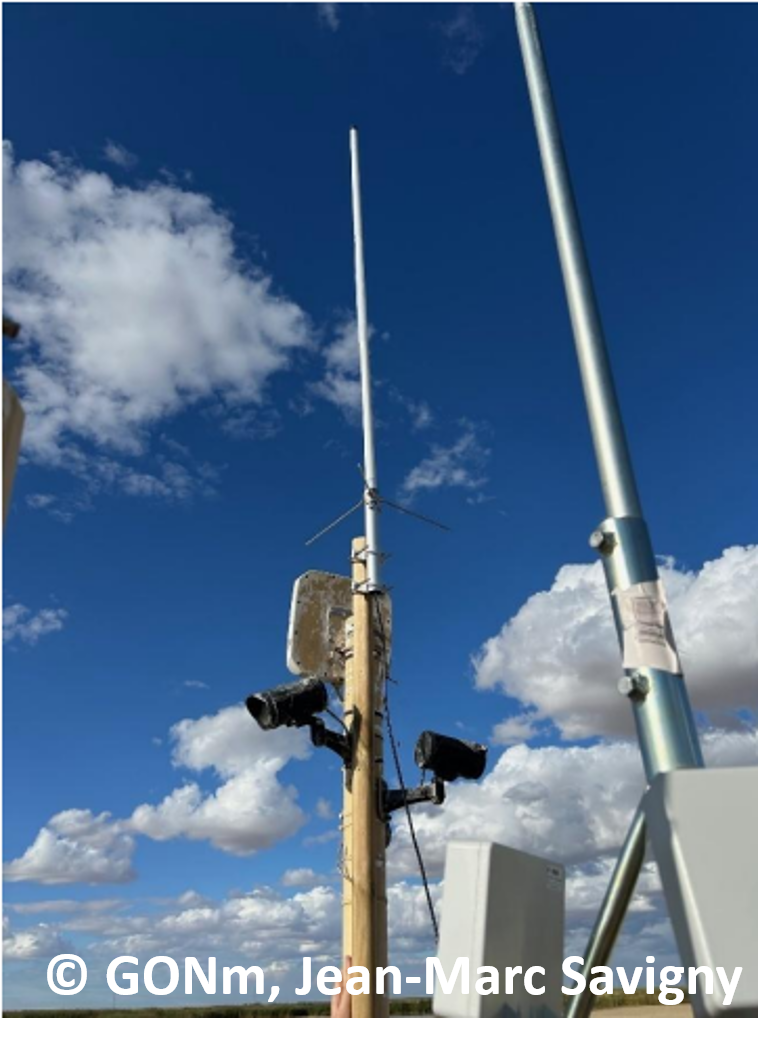

Sur certains sites, les oiseaux capturés seront équipés de petites balises. Dès lors que les oiseaux équipés fréquenteront le site en question, il sera détecté par un réseau d’antennes et de nœuds, permettant sa localisation précise sur le site. Cela permettra d’obtenir plusieurs types de résultats, qu’ils soit liés au succès des travaux de restauration écologique, au suivi des populations, ou encore à l’utilisation des différentes végétations par le Phragmite aquatique.

- Baguage

Les activités de baguage permettent de suivre les individus le long de la route migratoire, grâce à une bague unique apposée sur la patte de l’oiseau lors de sa première capture. Les futures captures permettent alors, en relevant le numéro unique inscrit sur la bague, de connaître le trajet emprunté par l’oiseau lors de sa migration.

Un protocole de baguage spécifique au Phragmite aquatique, appelé Thème ACROLA, est utilisé en France depuis 2008. Il sera retranscrit dans la mesure du possible à l’échelle internationale, dans le but de standardiser les efforts de capture.

Work Package 6 – Durabilité

Dans tout projet LIFE, il est nécessaire de pérenniser les activités et actions mises en place, afin d’assurer une continuité des acquis après la fin du projet, tout en passant à l’échelle supérieure si possible. Par exemple, les actions entreprises pendant le LIFE AWOM seront étendues à plus grande échelle, sur d’autres haltes migratoires. Il est également essentiel de porter les résultats à connaissance du grand public, assurant la réplicabilité des actions.